Haryana Board (HBSE) Class 10 Social Science Question Paper 2024 Answer Key. HBSE Class 10 Social Science Question Paper 2024. Haryana Board Class 10th Social Science Solved Question Paper 2024. HBSE Class 10 Question Paper 2024 PDF Download. HBSE Social Science Solved Question Paper 2024 Class 10. HBSE 10th Social Science Solved Question Paper 2024. HBSE Class 10 Social Science Question Paper Download 2024. HBSE Class 10 Social Science Solved Question Paper 2024.

HBSE Class 10 Social Science Question Paper 2024 Answer Key

SECTION – A (1 Mark)

1. सरस्वती-सिन्धु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है?

(a) 2,15,000 वर्ग कि०मी०

(b) 50,000 वर्ग कि०मी०

(c) 1,15,000 वर्ग कि०मी०

(d) 3,15,000 वर्ग कि०मी०

उत्तर – (a) 2,15,000 वर्ग कि०मी०

2. सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है?

(a) मुम्बई

(b) काहिरा

(c) रोम

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (c) रोम

3. ‘रामचरितमानस’ के लेखक कौन थे?

(a) कल्हण

(b) तुलसीदास

(c) अमीर खुसरो

(d) सूरदास

उत्तर – (b) तुलसीदास

4. ‘रेगर’ मृदा किसे कहा जाता है?

(a) जलोढ़ मृदा

(b) काली मृदा

(c) लाल मृदा

(d) लैटेराइट मृदा

उत्तर – (b) काली मृदा

5. भारतीय वन्य जीवन (रक्षण) अधिनियम कब लागू किया गया?

(a) 1972

(b) 1960

(c) 1980

(d) 1990

उत्तर – (a) 1972

6. ‘सरिस्का बाघ रिज़र्व’ किस राज्य में स्थित है?

(a) पंजाब

(b) मध्य प्रदेश

(c) राजस्थान

(d) गुजरात

उत्तर – (c) राजस्थान

7. किस भाषा को श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया?

(a) तमिल

(b) सिंहली

(c) मलयालम

(d) तेलुगु

उत्तर – (b) सिंहली

8. प्रतिरक्षा एवं विदेशी मामले संविधान की कौन-सी सूची के विषय हैं?

(a) संघ सूची

(b) राज्य सूची

(c) समवर्ती सूची

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (a) संघ सूची

9. संविधान में हिन्दी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है?

(a) 11

(b) 15

(c) 23

(d) 21

उत्तर – (d) 21

10. 2019 में देश में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल थे?

(a) 7

(b) 10

(c) 5

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (a) 7

11. सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है?

(a) प्रति व्यक्ति आय

(b) औसत साक्षरता स्तर

(c) लोगों की स्वास्थ्य स्थिति

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर – (d) उपरोक्त सभी

12. प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्रक की गतिविधि है?

(a) प्राथमिक

(b) द्वितीयक

(c) तृतीयक

(d) सूचना प्रौद्योगिकी

उत्तर – (a) प्राथमिक

13. स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिये जाते हैं?

(a) बैंक द्वारा

(b) सदस्यों द्वारा

(c) गैर-सरकारी संस्था द्वारा

(d) सरकार द्वारा

उत्तर – (b) सदस्यों द्वारा

14. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 किस नाम से प्रसिद्ध है?

(a) COPRA

(b) ISI

(c) RTE

(d) RTI

उत्तर – (a) COPRA

15. ‘मिसाइल मैन’ किसे कहा जाता है?

(a) आर्यभट

(b) डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम

(c) भास्कर

(d) विक्रम साराभाई

उत्तर – (b) डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम

16. बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन-सा था?

(a) पाकिस्तान

(b) भारत

(c) चीन

(d) अमेरिका

उत्तर – (b) भारत

17. ‘लौह पुरुष’ किस महापुरुष को कहा जाता है?

(a) पं० जवाहरलाल नेहरू

(b) सुभाष चन्द्र बोस

(c) महात्मा गाँधी

(d) सरदार वल्लभभाई पटेल

उत्तर – (d) सरदार वल्लभभाई पटेल

18. भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई?

(a) 1956

(b) 1947

(c) 1950

(d) 1965

उत्तर – (a) 1956

19. कौन-सी शासन प्रणाली उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है?

(a) राजतन्त्र

(b) तानाशाही

(c) लोकतन्त्र

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (c) लोकतन्त्र

20. भारतीय संविधान के बारे में कौन-सा कथन गलत है?

(a) यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है।

(b) यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है।

(c) सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है।

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर – (b) यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है।

SECTION – B (2 Marks)

21. सरस्वती-सिन्धु सभ्यता की नगर योजना की दो प्रमुख विशेषताएँ क्या थीं?

उत्तर – नगरों का निर्माण एक ग्रिड प्रणाली पर आधारित था, जहाँ सड़कें एक-दूसरे को समकोण पर काटती थीं। प्रत्येक घर के लिए जल निकासी की समुचित व्यवस्था थी। नालियां ढकी हुई होती थीं और नियमित रूप से साफ की जाती थीं।

22. तराइन के युद्ध कब और किसके मध्य हुए थे?

उत्तर – तराइन का पहला युद्ध 1191 ई० और दूसरा युद्ध 1192 ई० में हुआ। दोनों युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए थे।

23. लोकतन्त्र को सबसे बेहतर व्यवस्था क्यों बताया गया है? दो कारण लिखिए।

उत्तर – लोकतंत्र में नागरिकों के बीच समानता बढ़ती है, निर्णय लेने की गुणवत्ता बेहतर होती है, बोलने की आज़ादी होती है तथा नागरिकों की गरिमा बढ़ती है।

24. तीन राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन-सी फसल उगाई जाती है?

उत्तर – कपास (महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश)

25. ज़ायद फसल क्या है? दो उदाहरण बताइए।

उत्तर – ज़ायद फसल, रबी और खरीफ फसलों के बीच गर्मियों के दौरान उगाई जाती है। जैसे: तरबूज, खरबूजा, खीरा, चारे वाली फसलें।

26. वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं?

उत्तर – विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया, इसमें व्यापार, पूंजी, लोगों, विचारों, सूचना, ज्ञान, और तकनीक का आदान-प्रदान होता है।

SECTION – C (4 Marks)

27. CASE STUDY : बेल्जियम यूरोप का एक छोटा-सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएँ फ्रांस, नीदरलैण्ड, जर्मनी और लक्ज़मबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी एक करोड़ से थोड़ी अधिक है यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59 फीसदी हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40 फीसदी लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष एक फीसदी लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रूसेल्स के 80 फीसदी लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20 फीसदी लोग डच भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रूसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत में थे।

प्रश्न :

(i) बेल्जियम की सीमाएँ कितने देशों से लगती हैं?

(a) 3

(b) 4

(c) 5

(d) 2

उत्तर – (b) 4

(ii) डच भाषी लोगों को फ्रेंच भाषी लोगों से नाराजगी क्यों थी?

(a) डच बहुसंख्यक थे।

(b) फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक थे।

(c) फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे।

(d) डच भाषी लोग रूढ़िवादी थे।

उत्तर – (c) फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे।

(iii) बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं?

(a) 1%

(b) 59%

(c) 40%.

(d) 20%

उत्तर – (a) 1%

(iv) डच और फ्रेंच भाषी समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप कहाँ दिखाई दिया?

उत्तर – ब्रूसेल्स में

28. CASE STUDY : बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए, आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15 प्रतिशत हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। चूँकि किसी एक विशेष दिन में, केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत माँग रहती है। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह, बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है (जमाकर्ता) एवं जिन्हें राशि की जरूरत है (कर्जदार) के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अन्तर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है।

प्रश्न :

(i) भारत में बैंक जमा राशि का कितना हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं?

उत्तर – 15 प्रतिशत

(ii) बैंक जमा राशि का प्रमुख रूप से किस कार्य में इस्तेमाल करते हैं?

उत्तर – ऋण देने के लिए

(iii) जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थ का काम कौन करता है?

उत्तर – बैंक

(iv) बैंक की आय का प्रमुख स्रोत क्या है?

उत्तर – ब्याज

SECTION – D (3 Marks)

29. भारतीय संविधान के तीन प्रावधान बताइए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं?

उत्तर – (i) धर्मनिरपेक्षता – भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत निहित है, जिसका अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता और न ही किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव करता है। भारतीय राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है।

(ii) धार्मिक स्वतंत्रता – संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान हैं। ये प्रावधान नागरिकों को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देते हैं, बशर्ते यह सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के खिलाफ न हो।

(iii) संविधान में समानता का अधिकार – संविधान का अनुच्छेद 15 यह सुनिश्चित करता है कि धर्म, जाति, लिंग या जातीयता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह भारतीय समाज में धार्मिक समानता को बढ़ावा देता है।

30. महात्मा बुद्ध के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर – महात्मा बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, भारत के एक महान धार्मिक गुरु और दार्शनिक थे। उन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बोधगया में आत्मज्ञान प्राप्त किया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। बुद्ध ने जीवन के दुःख और उससे मुक्ति के रास्ते के बारे में उपदेश दिया। उनका मुख्य सिद्धांत चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हैं, जो व्यक्ति को दुःख से मुक्ति और आत्मिक शांति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। उनका संदेश अहिंसा, करुणा और आत्म-निर्भरता का था। महात्मा बुद्ध ने जीवन को समझने और शांतिपूर्ण ढंग से जीने का रास्ता दिखाया, जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

31. 1857 की क्रांति के तीन कारण बताइए।

उत्तर – (i) राजनीतिक कारण – लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि और डलहौजी की लेफ्ट नीति से भारतीय शासकों में असंतोष फैला हुआ था जो 1857 की क्रांति का एक कारण रहा।

(ii) आर्थिक कारण – इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरुप मशीन माल सस्ता हो गया जिसके कारण अंग्रेजी माल तो अधिक बिकने लगा परंतु भारतीय माल नहीं बिकने के कारण भारतीय उद्योग बंद हो गए।

(iii) सामाजिक तथा धार्मिक कारण – अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण भारतवासियों में असंतोष उत्पन्न हो गया।

(iv) तत्कालिक कारण – सैनिकों को ऐसे कारतूस दिए गए जिन्हें मुंह से काटना पड़ता था और इन पर गाय तथा सूअर की चर्बी लगी होती थी।

32. आजकल बाँधों को बहु उद्देशीय परियोजनाएँ क्यों कहा जाता है? उदाहरण भी दीजिए।

उत्तर – परम्परागत बाँध, नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आज कल बाँध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बाँधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएँ भी कहा जाता है जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जलसंरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है।

33. सड़क परिवहन की महत्ता के तीन कारण बताइए।

उत्तर – सड़क परिवहन की महत्ता के तीन प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :

(i) सुलभता और पहुँच – सड़क परिवहन शहरों, कस्बों और गाँवों को आपस में जोड़ने का सबसे आसान और लचीला साधन है। यह दुर्गम क्षेत्रों तक भी आसानी से पहुँच प्रदान करता है।

(ii) समय और लागत की बचत – अन्य परिवहन साधनों की तुलना में सड़क परिवहन छोटे और मध्यम दूरी की यात्राओं के लिए अधिक किफायती और तेज़ होता है। यह माल और यात्रियों को सीधे गंतव्य तक पहुँचाने में सक्षम है।

(iii) आर्थिक विकास में योगदान – सड़क परिवहन व्यापार, उद्योग और कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कच्चे माल, उत्पादों और श्रमिकों को विभिन्न स्थानों तक पहुँचाने में सहायक होता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

SECTION – E (5 Marks)

34. मध्यकाल में हुए विदेशी आक्रमणों के भारत पर क्या प्रभाव पड़े?

उत्तर – भारत में विदेशी आक्रमणों के निम्नलिखित प्रभाव पड़े :

• इस्लाम का प्रसार – अरबों व तुर्कों में नया धार्मिक जोश था और उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए ही भारत पर आक्रमण किया था।

• जन-धन की हानि – गज़नवी ने भारत पर 1000 ई. से 1025 ई. में अनेक बार आक्रमण किए। नगरकोट, कन्नौज, मथुरा और सोमनाथ से वह अपार सम्पदा ले जाने में सफल रहा। बहुत सारे लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया।

• कमज़ोर युद्ध नीति – तुर्क आक्रमण के समय भारतीयों की कमजोर युद्धनीति उजागर हुई। भारतीय शासक सेना में अधिकांश हाथियों का प्रयोग करते थे जबकि तुर्कों के पास अश्व सेना अधिक थी। भारतीयों का सैन्य संगठन कमजोर था।

• कला एवं साहित्य को आघात – गजनवी ने आक्रमणों में थानेश्वर, नगरकोट, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ में इमारतों, धर्मस्थलों और मन्दिरों को तोड़ा। वह अनेक उच्चकोटि के कलाकारों और शिल्पकारों को अपने साथ गज़नी ले गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया।

• भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना – तुर्क आक्रमणों से भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। तराईन के दूसरे युद्ध के बाद तो उसने दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, मथुरा और गुजरात पर अधिकार कर लिया।

• भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना – तुर्क शासन की स्थापना के बाद अब सुल्तान सत्ता का सर्वेसर्वा बन गया। दिल्ली के सुल्तान की शक्ति पहले के भारतीय राजाओं से भिन्न और अधिक थी। सुल्तानों के अधीन जिन राज्य अथवा सल्तनत की स्थपना हुई उसकी प्रकृति इस्लामी राज्य की थी जिसमें उलेमाओं का प्रभाव था।

• सामन्ती प्रथा का पतन – तुर्कों के आक्रमण के बाद राजपूत कालीन सामन्ती व्यवस्था का पतन हो गया। सारा अधिकार सुल्तान के हाथ में केन्द्रित था। इससे इस काल में राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण हुआ।

• इस्लामी स्थापत्य का विकास – तुर्क आक्रमण के प्रभाव से भारतीय स्थापत्य कला को नुकसान हुआ। ‘अढ़ाई दिन का झोपड़ा’ नामक मस्जिद का निर्माण इसी कला से हुआ। इस नई स्थापत्य कला में चूना मिश्रित नए मसालों का प्रयोग भवनों के निर्माण में हुआ।

• शिक्षा और भाषा पर प्रभाव – तुर्कों के आगमन से भारतीय शिक्षा केन्द्रों का ह्रास हुआ तथा शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग प्रणाली की शुरुआत हुई जिसे मदरसा प्रणाली कहते हैं। यह शिक्षा मस्जिदों में दी जाती थी। इस्लाम में शिक्षक विद्यार्थी के घर जाकर भी शिक्षा प्रदान कर सकता था।

अथवा

साम्राज्यवाद के भारत पर क्या प्रभाव पड़े?

उत्तर – साम्राज्यवाद तब होता है जब कोई देश या एक साम्राज्य अपनी शक्ति का उपयोग करके अन्य देशों को प्रभावित करता है। साम्राज्यवाद का भारत पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं।

कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं :

• आर्थिक प्रभाव – ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय उद्योगों को कमजोर किया। स्थानीय कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया गया और भारतीय बाजार ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिए गए। ब्रिटिश शासन ने कृषि उत्पादन को वाणिज्यिक फसल की ओर मोड़ दिया, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई। किसानों को उच्च करों का सामना करना पड़ा। भारतीय संसाधनों का बड़े पैमाने पर शोषण किया गया, जिससे धन ब्रिटेन की ओर प्रवाहित हुआ।

• राजनीतिक प्रभाव – साम्राज्यवाद ने भारत में विभिन्न रियासतों और साम्राज्यों के बीच अस्थिरता पैदा की। ब्रिटिश राज ने स्थानीय शासकों की शक्ति को कम कर दिया। साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, जिसमें महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

• सामाजिक प्रभाव – ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसने भारतीय समाज में जागरूकता बढ़ाई। इससे समाज में सामाजिक सुधार आंदोलनों का जन्म हुआ। साम्राज्यवाद ने जातिवाद और वर्ग विभाजन को बढ़ावा दिया, जिससे सामाजिक असमानताएँ बढ़ीं।

• सांस्कृतिक प्रभाव – ब्रिटिश संस्कृति और भारतीय संस्कृति का मिश्रण हुआ। यह साहित्य, कला और वास्तुकला में देखा जा सकता है। साम्राज्यवाद ने धार्मिक आंदोलनों को भी प्रभावित किया, जैसे आर्य समाज और ब्रह्म समाज, जिन्होंने सामाजिक सुधार की दिशा में काम किया।

• भौगोलिक परिवर्तन – ब्रिटिश शासन ने रेलवे, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया, जिसने भारत के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में मदद की, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य की आर्थिक हितों की पूर्ति था।

35. राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या हैं?

उत्तर – राजनीतिक दल लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी कार्यप्रणाली समाज और सरकार के लिए दिशा-निर्देश तय करती है। उनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

(i) चुनाव लड़ना – राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा अथवा सदस्यों तथा समर्थकों द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर वह अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर सके।

(ii) सरकारी नीति को दिशा निर्देश – विभिन्न राजनीतिक दल अपनी-अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं। जनता इनमें से अपनी पसंद की नीतियों अथवा कार्यक्रमों ने चुनती है। इससे सरकार को जनता की पसंद-नापसंद के बारे में पता चलता है।

(iiii) कानून निर्माण – राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायिका में राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है जिसमें राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

(iv) सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन – चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है वह सरकार का निर्माण करता है तथा अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है।

(v) सरकार की आलोचना – सरकार बनाने में असफल राजनीतिक दल संसद में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष सरकारी नीतियों के माध्यम से सरकार की आलोचना करता है।

अथवा

राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

उत्तर – राजनीतिक दल ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो एक जैसे विचार रखते हैं, देश की समस्याओं पर एक मत होते हैं और देश की सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने, चुनाव लड़ने संविधान बनाने तथा सरकार के गठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियाँ :

(i) भ्रष्टाचार – कई राजनीतिक दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जिससे जनता का विश्वास कम होता है।

(ii) विचारधारा का अभाव – कई दल केवल सत्ता पाने के लिए गठबंधन करते हैं, जिससे उनकी स्पष्ट विचारधारा और उद्देश्य कमजोर पड़ते हैं।

(iii) आंतरिक लोकतंत्र की कमी – दलों के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभाव रहता है, जहां फैसले अक्सर शीर्ष नेतृत्व या परिवार आधारित प्रणाली से लिए जाते हैं।

(iv) पारदर्शिता का अभाव – राजनीतिक दलों की फंडिंग और खर्च के मामलों में पारदर्शिता की कमी रहती है।

(v) जाति और धर्म आधारित राजनीति – कई दल समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटकर वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं।

(vi) युवा और महिलाओं की भागीदारी की कमी – राजनीति में युवा और महिलाओं की भागीदारी कम होने से नई सोच और ऊर्जा का अभाव होता है।

(vii) अत्यधिक खर्चीले चुनाव – चुनावों में अधिक खर्च के कारण केवल संपन्न लोग या बड़े दल ही प्रभावी तरीके से हिस्सा ले पाते हैं।

(viii) नकारात्मक राजनीति – अक्सर दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में उलझे रहते हैं, जिससे रचनात्मक बहस और विकास पर ध्यान कम होता है।

36. भारत में लौह-अयस्क के वितरण का वर्णन कीजिए।

उत्तर – लौह अयस्क एक सार्वभौमिक उपयोग की धातु है। यह आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। यह हमारे बुनियादी उद्योग की नींव है और इसका उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है। किसी देश के लोगों के जीवन स्तर का अंदाजा लोहे की खपत से लगाया जाता है। लोहे को लौह अयस्क के रूप में खदानों से निकाला जाता है। विभिन्न प्रकार के लौह अयस्क में शुद्ध लोहे का प्रतिशत अलग-अलग होता है।

लौह अयस्क की निम्नलिखित चार किस्में आम तौर पर पहचानी जाती हैं :

(i) मैग्नेटाइट – यह लौह अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता है और इसमें 72 प्रतिशत शुद्ध लोहा होता है। इसमें चुंबकीय गुण होता है और इसलिए इसे मैग्नेटाइट कहा जाता है। यह आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है।

(ii) हेमेटाइड – यह लाल,कत्थ, रंग का होता हैं। इसमें 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत शुद्ध लोहा होता है और यह आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाया जाता है।

(iii) लिमोनाइट – इसमें 40 से 60 प्रतिशत तक शुद्ध लोहा होता है। इसका रंग पीला या हल्का भूरा होता है।

(iv) साइडेराइट – इसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं और इसमें सिर्फ़ 48 प्रतिशत शुद्ध लोहा होता है। हालाँकि, चूने की मौजूदगी के कारण यह अपने आप फ़्लक्स हो जाता है।

अथवा

कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए?

उत्तर – कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कृषि के महत्त्व को समझते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा किये गये उपाय निम्नलिखित है :

(i) प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार – कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं. इनमें कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना शामिल है।

(ii) कृषि ऋण – सरकार किसानों को कम ब्याज़ दर पर ऋण देती है ताकि वे बेहतर बीज, उर्वरक, और उपकरण खरीद सकें।

(iii) सिंचाई सुविधाएं – सरकार सिंचाई परियोजनाओं में निवेश करती है ताकि किसानों को पर्याप्त पानी मिल सके।

(iv) फसल बीमा – सरकार फसल बीमा योजनाएं चलाती है ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके।

(v) न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) – सरकार विभिन्न फ़सलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

(vi) ग्रामीण बुनियादी ढांचा – सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार किया है, जैसे कि बिजली, सड़कें, बाज़ार, और कृषि का मशीनीकरण।

37. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 (COPRA) में दिए गए उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 वस्तुओं या सेवाओं में कमियों और दोषों के विरुद्ध उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का प्रयास करता है। यह अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षित करने का भी प्रयास करता है।

उपभोक्ता के अधिकार :

(i) सुरक्षा का अधिकार – खरीदने से पहले उपभोक्ता सामान की गुणवत्ता और गारंटी पर जोर दे सकता है। उन्हें आदर्श रूप से आईएसआई या एगमार्क जैसे प्रमाणित उत्पाद खरीदना चाहिए।

(ii) चुनने का अधिकार – उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से और प्रतिस्पर्धी मूल्य में चुनने का अधिकार होना चाहिए।

(iii) सूचित किए जाने का अधिकार – खरीदारों को उत्पाद के सभी आवश्यक विवरणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, उन्हें कार्यवार बनाना चाहिए, और खरीदारी के निर्णय को बदलना चाहिए।

(iv) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार – उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और शोषण से बचना चाहिए। अज्ञानता उन्हें अधिक महंगी पड़ सकती है।

(v) सुने जाने का अधिकार – इसका मतलब है कि उपभोक्ता को उचित मंच पर अपनी शिकायत व्यक्त करने के लिए उचित ध्यान मिलेगा।

(vi) मुआवजा मांगने का अधिकार – यह परिभाषित करता है कि उपभोक्ता के पास अनुचित और अमानवीय प्रथाओं या उपभोक्ता के शोषण के खिलाफ निवारण का अधिकार है।

अथवा

भारत में वैश्वीकरण के क्या लाभ हुए?

उत्तर – भारत में वैश्वीकरण के कई लाभ हुए हैं, जो इसके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डालते हैं। प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं :

• आर्थिक वृद्धि – वैश्वीकरण के कारण भारतीय बाजार वैश्विक स्तर पर खुल गए हैं, जिससे विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि हुई है। यह उद्योगों की प्रगति, रोजगार सृजन और तकनीकी उन्नति में योगदान करता है।

• नौकरी के अवसर – वैश्वीकरण ने कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप सेवा क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी उद्योग में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए।

• तकनीकी उन्नति – वैश्वीकरण ने भारत को नवीनतम तकनीक और ज्ञान के साथ जोड़ा, जिससे देश में उच्च तकनीकी विकास हुआ और उत्पादकता में वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए, आईटी क्षेत्र ने वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रगति की है।

• व्यापार और निवेश – वैश्वीकरण ने भारतीय कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वार खोले हैं। भारतीय कंपनियों का निर्यात बढ़ा और वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हो पाईं। इसके साथ ही, विदेशी निवेश ने भारत की वित्तीय स्थिति मजबूत की।

• सांस्कृतिक आदान-प्रदान – वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के सांस्कृतिक प्रभाव भारत में आए हैं, जिससे भारतीय समाज में विविधता और नए विचारों का समावेश हुआ। इसके परिणामस्वरूप भारतीय कला, फैशन, संगीत और फिल्मों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है।

• उपभोक्ता विकल्प – वैश्वीकरण के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध हुई हैं, जिससे जीवन स्तर में सुधार हुआ है। विदेशी ब्रांड्स और उत्पादों की उपलब्धता ने बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई और गुणवत्ता में सुधार किया।

SECTION – F (Map : 5 Marks)

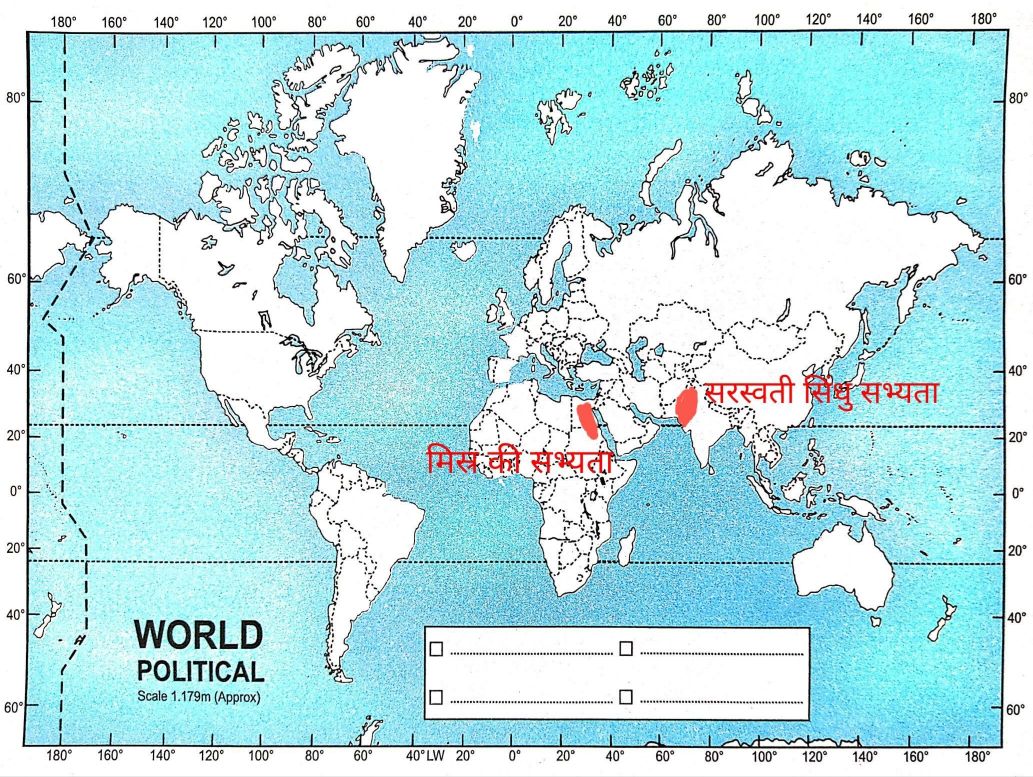

38. दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र पर दो प्राचीन सभ्यताओं को दर्शाइए।

उत्तर – मिस्र की सभ्यता, सरस्वती सभ्यता

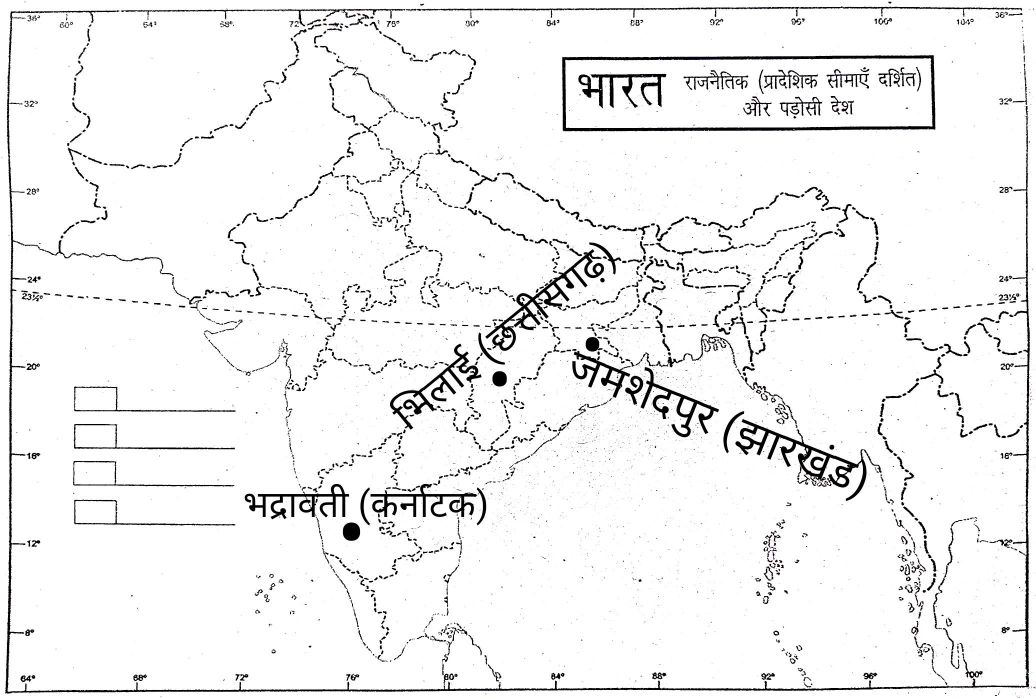

39. दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए :

(i) जमशेदपुर (झारखंड)

(ii) भिलाई (छत्तीसगढ़)

(iii) भद्रावती (कर्नाटक)

उत्तर –